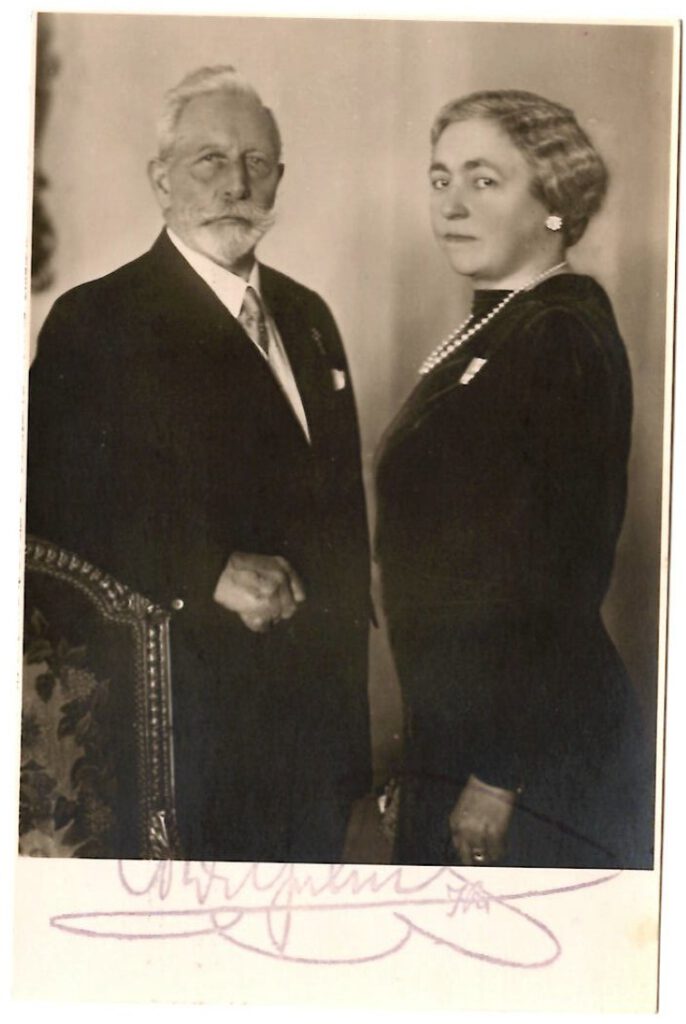

Kaiserin Hermine

Geboren als Prinzessin von Reuss Ältere Linie, erblickt die kleine Hermine am 17.12.1887 in Greiz das Licht der Welt. Ihr Vater war Fürst Heinrich XXII. Reuss ä.L., der von Greiz aus sein Herrschaftsgebiet, den damals kleinsten selbständigen Staat im deutschen Kaiserreich, regierte. Hermine wuchs zunächst behütet mit ihren Geschwistern in der Residenz ihres als sehr konservativ bekannten Vaters auf. Als dieser aber 1902 starb, seine Frau war ihm bereits Jahre zuvor voraus gegangen, begann ein wechselvolles Leben, das für den modernen Betrachter jedoch kaum interessanter als das anderer Prinzessinnen sein würde, hätte Hermine in seinem Verlauf nicht Wilhelm II., Deutschlands letztem Kaiser, ihr Ja-Wort gegeben!

In der Folgezeit reiste Hermine viel durch Deutschland, besuchte ihre Schwestern und kam mit schillernden Persönlichkeiten ihrer Zeit in Kontakt. Die weitere Erziehung

und Verantwortung für die noch unmündige Prinzessin übernahm ihr Onkel, Fürst Georg von Schaumburg-Lippe. Dieser war an einer möglichst schnellen Vermählung Hermines interessiert, sodass schon 1907 die Hochzeitsglocken läuteten und die reussische Prinzessin zur Ehefrau des vermögenden, in Schlesien auf Schloss Saabor lebenden Dragoneroffiziers Prinz Johann Georg von Schoenaich-Carolath wurde. Die Ehe war glücklich und brachte fünf Kinder hervor. Dennoch war die gemeinsame Zeit der Eheleute stets überschattet von der sich sukzessive negativ entwickelnden Schwindsucht-Erkrankung des Prinzen, die 1920 im tragischen Tod Johann Georgs mündete.

Damit wurde Hermine, erst 32 Jahre alt, zur Witwe!

Selbe Zeit, anderer Ort: Nachdem 1918 der Erste Weltkrieg geendet und die politischen Strukturen in Europa zu Ungunsten zahlreicher Monarchien verändert hatte, musste auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. auf seinen Thron verzichten und ins Exil gehen. Dies tat er nur widerwillig, musste sich jedoch die reale Gefahr eingestehen, sonst den Revolutionären in Berlin oder den alliierten Feinden in die Hände zu fallen. Zur Aufnahme des ehemaligen obersten deutschen Befehlshabers eigneten sich besonders die neutralen Niederlande, mit deren Königin Wilhelmine der Monarch verwandtschaftlich verbunden war. Auch zukünftig schienen die Niederlande eine sichere Wahl, da sie als neutraler Staat keinen Friedensvertrag unterschreiben und sich seinen vermutlich für eine Auslieferung Wilhelms II. aussprechenden Konditionen verpflichten mussten!

So ging Wilhelm II. mit seiner Frau Auguste Viktoria und einigen Getreuen nach Holland und ließ sich bald darauf dauerhaft auf dem eilig erworbenen Landgut Doorn nieder. Hier konnte er sich der Verarbeitung des Erlebten widmen, begann seine Memoiren zu verfassen und hätte sicher ein ruhiges und unspektakuläres Leben eines wohlhabenden Privatmanns geführt, wenn nicht der Tod auch in seinem Leben für einen Umbruch gesorgt hätte. Denn 1921 starb seine Frau und machte auch ihn, mittlerweile 62 Jahre alt, zum Witwer.

An diesem Punkt kommt wieder Prinzessin Hermine von Schoenaich-Carolath ins Spiel. Diese hatte bereits seit Kindheitstagen ein Faible für den Kaiser und war ihm auch schon einige Male begegnet. Die mehr oberflächliche Bekanntschaft aus besseren Tagen intensivierte sich nun, nachdem sich per Zufall ein Briefwechsel zwischen beiden ergab, der von Verständnis und Übereinstimmung in zahlreichen Ansichten geprägt war. Als Resultat lud Wilhelm Hermine nach Doorn ein und überraschte sein Umfeld damit, die 28 Jahre jüngere Prinzessin heiraten zu wollen. Die Hochzeit fand schließlich am 05.12.1922 nur etwa eineinhalb Jahre nach dem Tod der ersten Ehefrau des Kaisers statt und sorgte nicht nur aufgrund des großen Altersunterschieds unter vielen Monarchisten für Aufsehen.

Die Braut verkörperte einen neuen Typ Frau, energisch und selbständig, der gänzlich im

Kontrast zum zurückhaltenden und aufopfernden Wesen der verstorbenen Kaiserin Auguste Viktoria stand. Doch Wilhelm II. war beeindruckt von ihrer Intelligenz und auch ihrer Durchsetzungskraft, mit der sie weiterhin ihre ererbten Güter in Schlesien zu führen vermochte.

So gingen die Jahre nach ihrer Hochzeit in Holland in gegenseitiger Harmonie dahin, Hermine hatte natürlich auch ihre Kinder nach Doorn geholt, und das Kaiserpaar führte ein für ihre früheren Verhältnisse beschauliches Leben fernab der Politik ihres Heimatlandes. Dennoch hoffte Wilhelm II. zeitlebens auf eine Rückkehr auf den Kaiserthron, sodass Hermine bei ihren Besuchen in Deutschland über die Jahre dafür sorgte, dass er im Gedächtnis des Volkes blieb. Dies gelang ihr nur begrenzt, hatten die neuen Machthaber, die Nationalsozialisten, doch kein Interesse an einer Restauration der Monarchie.

So sehr Hermine sich auch für ihren Gatten einsetzte, hatte sie auch schon immer ein

Herz für die Mittellosen und sozial Schwächeren. Diesen beiden Interessen kam sie 1929

gleichermaßen mit der Gründung des „Herminen-Hilfswerks“ nach, mit dem sie primär Kapital für karitative Zwecke sammeln und auch das Kaisertum im Gespräch halten konnte. So veranstaltete sie Basare in Doorn, auf denen u.a. Handarbeiten und aktuelle Fotografien der kaiserlichen Familie mit oder ohne Autogramm von den Besuchern erworben werden konnten. Die gewissermaßen als „Aufhänger“ für diesen Text verwendete Foto-Postkarte mit Abbildung des Kaiserpaares ist ein typischer Teil des damaligen Angebots! Um sie für potentielle Käufer interessanter zu machen und den Erlös zu erhöhen, wurde ihr eine Stempelunterschrift des Kaisers „Wilhelm I.R.“ (Wilhelm Imperator Rex) aufgefügt.

Nachdem Wilhelm II. 1941 gestorben war, verließ Hermine Doorn und kehrte auf ihr Schloss Saabor nach Schlesien zurück. 1945 verlor Deutschland jedoch den Zweiten Weltkrieg und sie musste auch diesen Ort verlassen, da Schlesien durch Polen annektiert wurde. Anschließend fiel die Kaiserin in russische Hände und starb wenig später am 07.08.1947 verarmt und einsam in Frankfurt (Oder).

(Danke an Jan Thomas für diesen Beitrag)

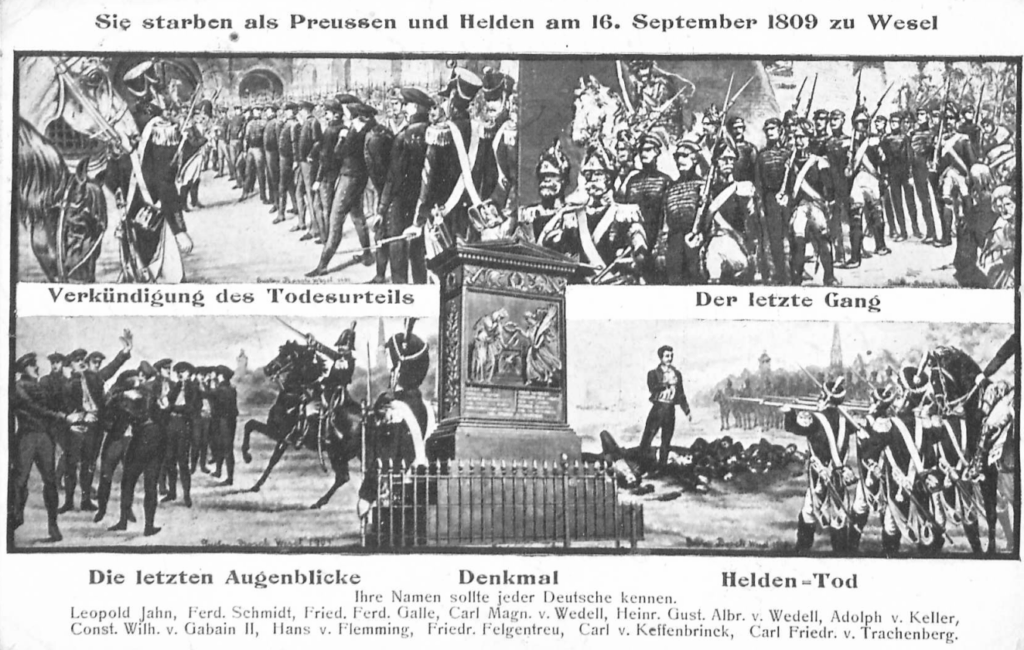

Die elf Schill‘ schen Offiziere

Am 06.01.1776 wird Ferdinand von Schill, Spross einer Soldatenfamilie, in Wilmsdorf bei Dresden geboren. Er tritt 1790 in den Kavalleriedienst der preußischen Armee und wird bald zum Offizier befördert.

Im Laufe seiner Dienstzeit nimmt er an zahlreichen Schlachten gegen das napoleonische Frankreich wie der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 teil, während der er nicht nur durch einen Säbelhieb auf den Kopf stark verwundet wird, sondern sich rasch einen Namen als unerschrockener Kämpfer macht und im Anschluss vom preußischen König zum Premierleutnant befördert und mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet wird. Schill hatte sich nach der Schlacht über Magdeburg nach Kolberg gerettet, wo er mit einigen wenigen Begleitern Streifzüge in die Umgebung unternehmen soll, um für die Stadtbefestigung Rekruten und Verteidigungsmittel zu besorgen. Stattdessen beginnt er einen Kleinkrieg gegen die französischen Besatzungstruppen in Pommern und darf nach einem erfolgreichen Überfall in Gülzow ab 1807 per königlich preußischer Kabinettorder ein Freikorps aus versprengten Soldaten bilden. Nachdem dieses unter Führung Schills nach Vorpommern zu General Blücher verschifft worden war, wird es nach der Schlacht bei Friedland am 14.6.1807, welche Preußen zum Frieden von Tilsit zwingt, ohne an den Kämpfen teilgenommen zu haben, in den Ausbildungsdienst versetzt.

In den für 1809 vorgesehenen deutschen Aufständen gegen Napoleon Bonapartes Herrschaft ist dem nunmehrigen Major Ferdinand von Schill eine tragende Rolle zugedacht. Da dieser jedoch durch Heißspornigkeit und ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung nicht abwarten will, beginnt er ohne Absprache mit der Armeeführung eigenmächtig zu handeln und setzt sich und sein Husaren- Regiment, dessen Chef er mittlerweile ist, in Bewegung und kehrt nicht um, nachdem die Kommandantur ihm dies befiehlt. Er hofft durch sein Handeln einen Volksaufstand anzetteln und den noch zögernden König von Preußen dadurch zu einem Krieg gegen Frankreich bewegen zu können, was sich jedoch als aussichtslos erweisen wird! Nach der verlustreichen Schlacht von Dodendorf bei Magdeburg treffen Schill und sein Korps am 25.Mai 1809 in Stralsund ein, wo die französischen Besatzungstruppen mit Hilfe des in schwedischen Diensten stehenden Offiziers Friedrich Gustav von Petersson besiegt werden konnten. Die erwartete, patriotische Parteinahme und Freude der Bevölkerung für die Befreier bleibt jedoch angesichts der neuen Verwicklungen in Kampfhandlungen aus und es breitete sich auch Zweifel in den eigenen Truppen aus, da die Lage durch heranrückende, feindliche Truppen ausweglos scheint.

Am 31.Mai 1809 greifen die Franzosen die Stadt an und können sie rasch einnehmen. Nur wenige der Angehörigen des Schill’ schen Korps können entkommen, die meisten sterben im Kampf oder werden durch die Sieger gefangengenommen und zu „schwerer Galeerenarbeit“ verurteilt. Ferdinand von Schill kommt bei den Straßenkämpfen ums Leben. Ihm wird anschließend der Kopf abgetrennt und König Jerome von Westphalen, einem Bruder Napoleons, der 10.000 Francs Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte, als Trophäe vorgelegt. Elf Offiziere aus Schills Korps werden nach Wesel überführt, hier vor ein Kriegsgericht gestellt und am 16.09.1809 auf den Lippewiesen erschossen. Der Überlieferung nach sterben sie mit einem Hochruf auf den König und Preußen.

1835 wird ihnen durch die preußische Armee an der Stelle ihrer Hinrichtung ein Denkmal errichtet und auch in den kommenden Jahren wird ihrer auf unterschiedlichste Art und Weise als patriotische Helden und Märtyrer einer werdenden Nation gedacht. So prägte beispielsweise die DDR 1976 aus Anlass des 200. Geburtstags von Ferdinand von Schill eine 5- Mark- Gedenkmünze oder es wurden 1909 als Erinnerung an die 100. Jährung der standrechtlichen Erschießung der „elf Schill‘ schen Offiziere“ Gedächtniskarten wie die Abgebildete gedruckt und vertrieben!

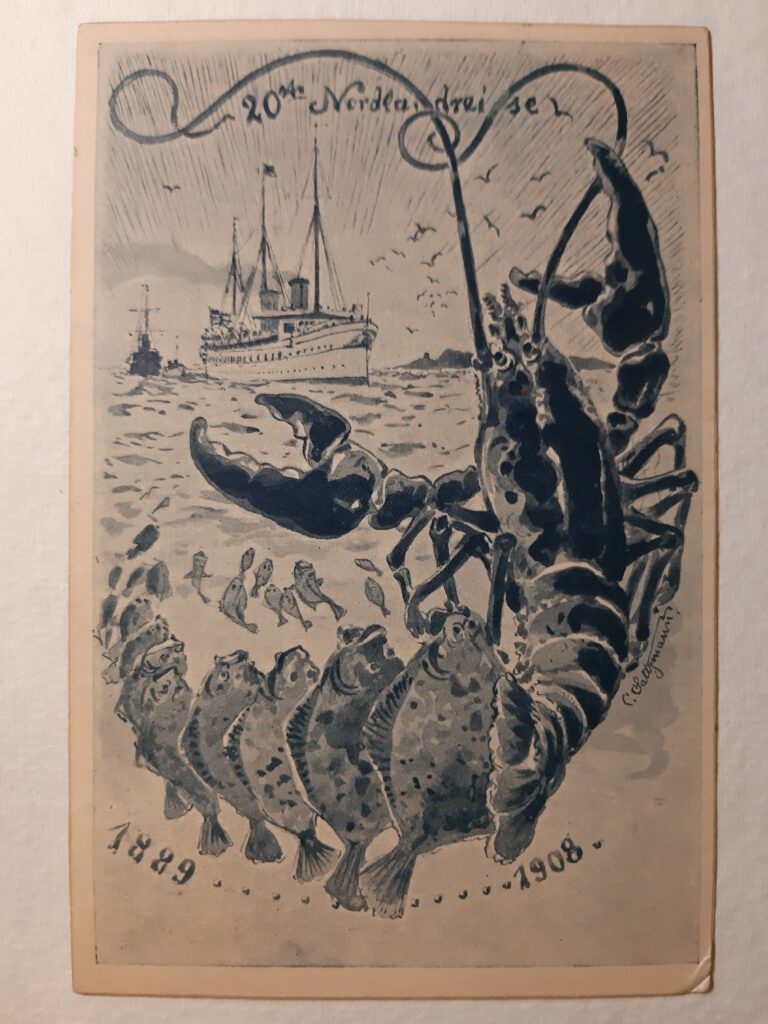

Nordlandfahrten – Von kaiserlicher Sehnsucht und Massentourismus

Wilhelm II., seines Zeichens deutscher Kaiser von 1888 bis 1918, liebte das Reisen. Ob Palästina, England oder Russland: Bot sich eine Gelegenheit, nutzte seine Majestät diese, um seinem Fernweh nachzugeben bzw. um Abstand zu Hof und Regierungsalltag zu gewinnen. Diese Leidenschaft war so ausgeprägt, dass sie zum allgemeinen Bestandteil des kaiserlichen Images wurde und sogar dafür sorgte, dass das Volk kurzerhand aus „I.R.“, eigentlich der Abkürzung für „Imperator Rex“ hinter jeder Unterschrift des Herrschers, „immer reisebereit“ machte.

Eine Destination hat es dem „Reisekaiser“ allerdings zwischen all den besuchten Orten und Regionen besonders angetan, sodass er jedes Jahr von 1889 bis 1914 in erschöpfender Regelmäßigkeit dorthinreiste: Die Fjorde Norwegens mit ihrer schroffen und überwältigenden Natur. Aber nicht nur die imposante Landschaft ließ ihn vom hohen Norden schwärmen. Ganz im Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts, währenddessen im Deutschen Reich völkisch-nationales Gedankengut und Germanenkult hoch im Kurs standen, beflügelten die nordischen Mythen die ohnehin sehr ausgeprägte Fantasie des Herrschers und ließen ihn die Region als „Wiege der Germanen“ verklären.

Jedoch sorgte ein weiterer Punkt für seine große Liebe zu Land und Leuten, die sein Leben lang anhalten sollte: Norwegens Lage am Meer und die daraus entstehende Möglichkeit, per Schiff zu reisen. Denn Kaiser Wilhelm II., der der Nachwelt v.a. auch für seine fatale Flottenpolitik in Konkurrenz zur Seemacht Großbritannien in Erinnerung geblieben ist, hatte eine ausgesprochene Vorliebe für alles Maritime. Und so reiste er auf dem Wasser zwischen 1893-1918 stets mit seiner Staatsyacht Hohenzollern, die ihm jederzeit zur Verfügung zu stehen hatte. Dieses leicht bewaffnete, als „Aviso“ in der kaiserlichen Marine geführte kleine Kriegsschiff bot neben leistungsstarken Antriebsmotoren genügend Platz für die 354 Personen umfassende Mannschaft, ohne den gewohnten Komfort für den Monarchen und seine Gäste zu entbehren. Drei Salons mit eigener Toilette bildeten dabei explizit die kaiserlichen Wohnräume sowie einen intimeren Rahmen für kleine Gesellschaften.

Die Reisegesellschaft auf den weithin als „Nordlandfahrten“ bekannten und alljährlich für einige Wochen in den Sommermonaten stattfindenden Touren in Richtung des nordisch-schroffen Idylls, setzte sich über die Jahre relativ konstant aus denselben Teilnehmern zusammen und trug bisweilen Züge einer Parallelregierung von Kaisers Gnaden: Befreundete Adelige, Militärs, Wissenschaftler oder Künstler. Die wichtigsten Gruppenmerkmale jedoch waren, dass keine Frauen abseits veranstalteter Tanzabende gestattet und aufgrund des privaten Reisecharakters unliebsame Parlamentarier oder

drängende Minister unerwünscht waren. Auch das Urlaubsprogramm auf dem Schiff war mit wenig Abwechslungen gesegnet. Morgens las der Kaiser aus der Bibel vor, sonntags hielt er gar ganze Predigten. Es wurde neckische Frühgymnastik mit derben Scherzen auf Kosten der Anwesenden gemacht und nachmittags Wanderungen oder Ausfahrten in die Umgebung unternommen.

Abends gab es umfangreiche Essen und so manche politische Intrige oder Verschwörung, denen nach der Rückkehr gelegentlich Regierungsmitglieder zum Opfer gefallen sein dürften. Und schließlich gab es vielleicht doch noch einen Punkt auf der Tagesordnung, der aufgrund seiner Pikanterie für Abwechslung gesorgt haben könnte, wohl aber für Uneingeweihte und die Nachwelt auf Dauer im Dunkeln bleiben wird. Schon damals kursierten Gerüchte über „After Dinner“, also homoerotische Soireen, die der rein männlichen Reisegesellschaft einschließlich des Kaisers frivoles Amüsement

beschert haben könnten.

Die Nächte verbrachte der Potentat mit seinem Tross zumeist auf dem Schiff, an manchen Orten, damals wie heute so pittoresk wie sonst nirgendwo in der Region, wurden jedoch Hotelbetten bevorzugt. So kam es jedes Jahr zu einem Besuch des imposanten Berghotels Stalheim, welches nur über schwindelerregende Serpentinen erreicht werden konnte, seine Besucher aber mit einem atemberaubenden Ausblick über die Natur entlohnte. Oder Hotel Geiranger am Geirangerfjord, der heute zum Weltnaturerbe zählt, war häufig Ausgangspunkt für Wanderungen in die Natur.

In Balestrand am Sognefjord erklärte Wilhelm II. auf einem solchen Tagesausflug ein Hügelgrab kurzerhand zur letzten Ruhestätte des Königs Bele aus der Frithjof-Sage und ließ ein eisernes Standbild erreichten. 1913, einige Zeit darauf, musste Bildhauer Max Unger am gegenüberliegenden Ufer noch eine 22 Meter bzw. sieben Stockwerke hohe Kolossalstatue von Frithjof selbst erreichten und setzte damit auch dem Geltungsbedürfnis des deutschen Kaisers ein bleibendes Denkmal. Die Nordlandfahrten machten die Entdeckung Norwegens als Reiseziel auch für eine breite und zahlungskräftige Öffentlichkeit in Deutschland populär. Hielt sich der Kaiser in den Fjorden auf, machten die kommerziellen Reiseveranstalter mit entsprechenden Angeboten gute Geschäfte. Seit 1894 bot zum Beispiel die Hamburger Reederei Hapag regelmäßig Nordland-Kreuzfahrten mit dem Luxusdampfer Auguste Viktoria an. Fuhr die SMY Hohenzollern mitsamt ihren illustren Gästen schließlich wieder nach Hause, war die Saison beendet.

Was aber blieb, war die frühe Entwicklung einer touristischen Infrastruktur, die den nachfolgenden Generationen Reiselustiger zugutekam.

Die Karte, die den Anlass für den vorliegenden Text bot, ist etwas ganz Besonderes. Sie ist aus dickem Papier, mit Goldschnitt versehen und wurde vermutlich exklusiv an Reiseteilnehmer der 20. Jubiläums-Nordlandfahrt ausgegeben. Sie wurde von einem Reisebegleiter Wilhelms II. an Bord der SMY Hohenzollern verfasst und Verwandten zur Erinnerung an seine Teilnahme via Molde nach Deutschland geschickt. Die Vorderseite ist grafisch vom Landschafts- und Marinemaler Carl Saltzmann gestaltet worden, der selber 22 Nordlandfahrten mitmachte und mit einem von ihm reich illustrierten Bildband dazu beitrug, den Norden als Reiseziel populär zu machen.

(Danke an Jan Thomas für diesen Beitrag)

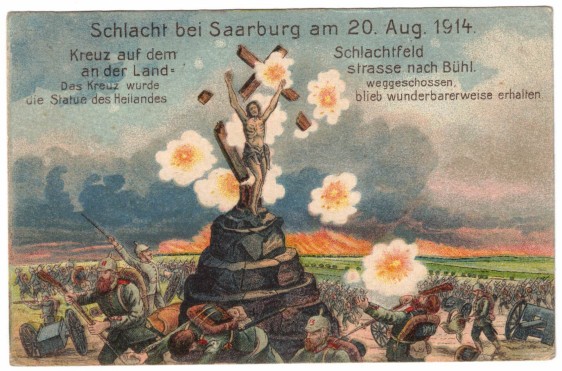

Das Kreuz von Saarburg

Das im Titel genannte Kreuz von Saarburg erzählt eigentlich die Geschichte der Schlacht von Saarburg. Denn bei dem Kreuz handelte es sich ursprünglich nur um ein gewöhnliches Flurkreuz in der französischen Gemeinde Buhl-Lorraine. Und wäre nicht der erste Weltkrieg

dazwischengekommen, hätte sich sicherlich an der wenig aufregenden Bedeutung dieses Denkmals bis heute nichts geändert. Doch es kam anders und das Kreuz von Saarburg wurde zum beliebten Postkartenmotiv, das während Kaiserzeit und Weimarer Republik sehr bekannt war.

Laut Sockelinschrift stiftete das Ehepaar Schiwi aus Buhl 1875 das Denkmal und schuf damit eine Wegmarke an der Straße von Bühl (heute Buhl) nach Saarburg (heute Sarrebourg). Sockel und Christusfigur wurden aus Stein, das eigentliche Kreuz aus Holz erbaut.

1914 kam es im August genau am Standort des Kreuzes zur Schlacht bei Saarburg, die als Teil der Schlacht in Lothringen in die Annalen eingehen sollte: Französischen Truppen war es gelungen, an diesem Frontabschnitt auf das Territorium des Deutschen Reiches vorzudringen, sodass deutsche Verbände zu einem Gegenstoß ausgesandt wurden. Die sich im Verlauf entwickelnden Kämpfe waren sehr verlustreich und wurden mit aller Härte geführt. Artillerie spielte wie in den meisten Schlachten des ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle und so kam es, dass am 20. August eine Granate unmittelbar in der Nähe des Denkmals einschlug und das hölzerne Kreuz aus massiven Balken völlig wegriss.

Auf wundersame Weise blieb die steinerne Christusfigur jedoch unversehrt und aufrecht auf ihrem Sockel stehen. Die rückseitige Metallverstrebung, die der Figur eine leichte Unterstützung gab, wird bei der Erzählung gern vergessen, kann aber sicherlich nicht allein die ausbleibende Beschädigung erklären.

Viele Soldaten, die diese wundersame Begebenheit persönlich miterlebt hatten, erzählten in der Heimat davon, sodass das „Kreuz von Saarburg schnell zum Mahnmal wurde.

In der Folge wurden Lieder und Balladen gedichtet, sogar ein Theaterstück entstand. Und da in der Schlacht bei Saarburg hauptsächlich bayrische Truppen auf deutscher Seite kämpften, gelangte das Denkmal auch insbesondere auf Fahnen bayrischer Kriegervereine. Die weiteste Verbreitung fand es jedoch durch den Abdruck auf Postkarten, die schließlich quer durch alle Landesteile verschickt wurden und womöglich, wie die hier vorgestellte Motivkarte, in Sammelalben landeten.

(Danke an Jan Thomas für diesen Beitrag)

Nordischer Glanz in Niedersachsen

„Etwas, von dem man vielleicht noch nie gehört hat, das man aber unbedingt einmal

gesehen haben sollte…“ Diese Aussage transportiert die abgebildete Agfa- Fotopostkarte, die

zwecks Werbung zur Tourismusförderung in den 70er Jahren im Harz entstanden ist und

vertrieben wurde.

Sie zeigt die für das mitteleuropäische Auge ungewöhnliche und durch ihre Andersartigkeit

seltsam faszinierende Gustav- Adolf- Kirche der Gemeinde des Goslarer Stadtteils

Hahnenklee- Bockswiese im Oberharz.

Die Geschichte des im Stile der altskandinavischen „Stabkirchen“ erbauten Gotteshauses

begann kurz nach 1900, als die verfügbaren Sitzplätze des alten Betsaals durch den

anwachsenden Fremdenverkehr und die zahlreichen Kurgäste dem gestiegenen

Sitzplatzbedarf nicht mehr gerecht werden konnten.

So beauftragte man Konsistorialarchitekt Karl Mohrmann /Hannover mit dem Entwurf und

Bau einer neuen Kirche, die ausreichend Platz bot und sich angemessen in die Harzer

Landschaft einfügte. Daraufhin legte dieser seinen Vorschlag einer freien Nachbildung der

Stabkirche von Borgund/ Laerdal in Norwegen vor, die er auf einer Studienreise

kennengelernt und gezeichnet hatte. Mohrmanns Begründung für den Entwurf: „Stabkirchen

standen zu Zeiten der Christianisierung im gesamten norddeutschen Raum und deshalb ist

dieser Baustil auch hier heimisch gewesen.“

Gesagt, getan- 1907 begannen die Arbeiten durch Hahnenkleer Handwerker am 350

Sitzplätze umfassenden Projekt, das wie die rund 1000 Jahre alten Originale aus

Skandinavien, lediglich aus Holz erbaut werden und in seiner Grundkonstruktion nur durch

Nut und Spund gehalten werden sollte. Bereits am 28. Juni 1908 wurde die „Gustav- Adolf-

Kirche“ schließlich geweiht und der Öffentlichkeit für Gebet und Betrachtung zugänglich

gemacht… und die Betrachtung lohnt sich für den Kulturinteressierten noch heute, da diese

oberharzer Adaption der ursprünglich wikingischen „Stilverwendung“ neben wenigen

Ausnahmen europaweit einzigartig ist und durch ihre zahlreichen Parallelen zum Schiffsbau

sowie der konsequenten Verwendung heidnischer Symbole eine horizonterweiternde

Alternative zum üblichen sakralarchitekturstilistischen Einheitsbrei darstellt!

Mit anderen Worten: Die Aussage der Postkarte verspricht nicht zu viel und hat in

Verbindung mit dem Bild evtl. bei dem ein oder anderen ihren Zweck erfüllt… einen Anreiz

bieten, sich die schwarz- weiße Abbildung einmal in Farbe und Originalgröße anzusehen.

(Danke an Jan Thomas für diesen Beitrag)